Satelliten-Schrott könnte zum Ozonkiller werden

n-tv

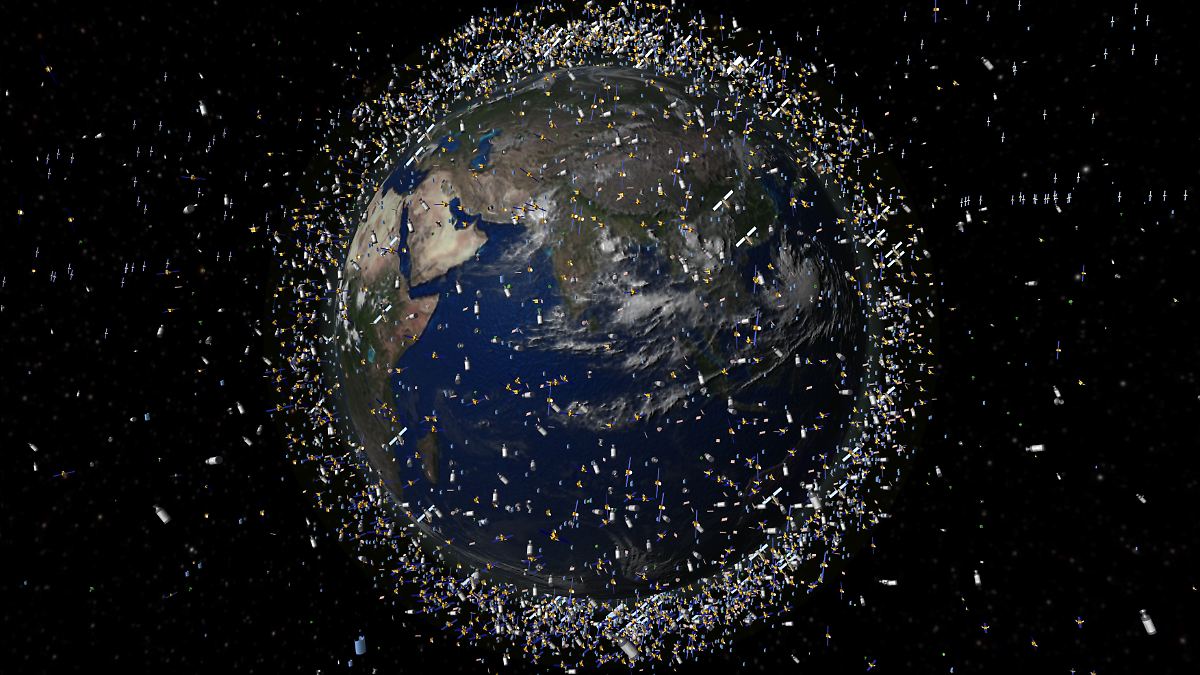

Jedes Jahr stürzen tonnenweise Raketen und Satelliten zurück zur Erde und verglühen in der Atmosphäre. Dabei entstehen zahllose metallische Nanopartikel. Diese könnten langfristig der Ozonschicht und damit auch dem Klima schaden, fürchten nun Forscherinnen und Forscher.

Allein im Januar zerfielen der Plattform "spaceweather.com" zufolge mehr als 120 Starlink-Satelliten in der Erdatmosphäre. Hübsche Leuchterscheinungen waren die Folge, doch Forscher befürchten langfristige Schäden an der dünnen Schutzhülle unseres Planeten. Brisant ist, dass sich die Auswirkungen womöglich um Jahrzehnte verzögert zeigen. "Wir sollten jetzt genauer hinschauen, damit wir nicht in 30 Jahren ein Problem haben, gegen das wir nichts mehr tun können", sagt Leonard Schulz von der Technischen Universität Braunschweig.

Erst in der Nacht zum Mittwoch waren Auswirkungen des Starlink-Vorhabens auch über Deutschland zu sehen: Verglühende Teile einer Falcon-9-Rakete des Unternehmens SpaceX, mit der solche Satelliten ins All gebracht werden, fielen zahlreichen Beobachtern auf.

Wasserstoff soll eine wichtige Rolle in einer klimafreundlichen Zukunft spielen: als Energielieferant, Energiespeicher und zum Einsatz in einer CO2-neutralen Industrie. Bisher liegen die Hoffnungen auf grünem Wasserstoff, der unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenkraft aus Wasser erzeugt wird. Doch die Produktion ist bislang gering, denn die notwendigen Investitionen sind gewaltig. Andere Verfahren, wie die Herstellung von Wasserstoff aus Öl- oder Gas, werden nur als Zwischenlösungen gesehen.

Der Mensch hat immer wieder versucht, über die Natur Herr zu werden. Gelungen ist es ihm noch nicht. Im Gegenteil, wie der Klimawandel beweist. Der Italiener Vincenzo Levizzani, Wolkenphysiker und Forschungsleiter am Institut für Atmosphärenwissenschaften und Klima des Nationalen Forschungsrats (CNR) ist Autor des Buchs "Das Geheimnis der Wolken - Handbuch zum Lesen des Himmels". Über Experimente mit dem Wetter, eine kostspielige Möglichkeit, mit Wolken den Klimawandel zu bremsen und das Erlernen der Wolkensprache spricht Levizzani mit ntv.de.